| 曻幩慄偺榖戣徯夘 |

|

|

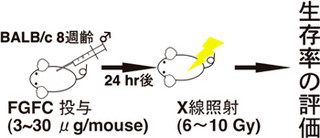

丂俋寧擖偭偰丄撉攧丄挬擔丄枅擔偺嶰戝怴暦偑嫟捠偟偰庢傝忋偘偨壢妛僯儏亅僗偑婥偵側傝丄栚傪岦偗偰尒傑偟偨丅崅慄検旐偽偔偺帯椕栻奐敪偵偮側偑傞惉壥偲婜懸偝傟偨尋媶敪昞偑丄嫀傞俋寧俇乣俉擔偵丄搶杒戝妛乮媨忛導愬戜巗乯偱奐嵜偝傟偨擔杮曻幩慄塭嬁妛夛戞55夞戝夛偱敪昞偝傟偨偲偄偆婰帠偱偟偨丅 敪昞幰偼丄嶻嬈媄弍憤崌尋媶強偺崱懞嫓尋媶僌儖亅僾挿傜偱丄崅慄検曻幩慄旐偽偔偵傛傞忈奞偺梊杊丒帯椕偵岦偗偨埨掕惈偺崅偄怴婯嵶朎憹怋場巕傪憂惢偟丄儅僂僗偵傛傞幚尡偱崅慄検偺曻幩慄旐偽偔傛傞惗柦傊偺廳撃側塭嬁偵懳偡傞FGFC偺岠壥傪挷傋偨曬崘偱偟偨丅偮傑傝丄偙傟傑偱曻幩慄旐偽偔偵傛傞屄懱巰偺梷惂偵桳岠側栻嵻偼偁傑傝側偐偭偨偦偆偱偡偑丄尋媶僠亅儉偼丄恖偺旂晢嵶朎偺憹怋偵娭傢傞堚揱巕乽FGF1乿乽FGF2乿偵拝栚偟丄偙傟傜俀庬椶偺堚揱巕傪憖嶌偟偰丄偨傫傁偔幙FGFC傪恖岺崌惉偟偨偺偱偡丅 FGFC(妶惈偑嫮偔懱撪偵朙晉偵懚嵼偡傞偨傔尋媶偺弶婜偵敪尒偝傟偨傕偺偑FGF1偲FGF2偱偁傞偑丄棙梡偵嵟揔側傕偺偲偟偰慖戰偝傟偨傕偺偑FGFC偱偁傞丅崅偄埨掕惈丄妶惈偺僿僷儕儞旕埶懚惈丄暆峀偄庴梕懱偵懳偡傞巋寖妶惈側偳傪傕偮丅) 偙偺尋媶偺幮夛揑攚宨偼丄俀侽侾侾擭俁寧偺搶嫗揹椡暉搰戞堦尨巕椡敪揹強偺帠屘埲崀丄曻幩慄忈奞傪梊杊丒帯椕偡傞曽嶔偺昁梫惈偑峀偔幮夛偵擣幆偝傟傑偟偨丅偟偐偟丄偙傟傑偱偼帯椕栻偲偟偰偼峛忬態傊偺曻幩惈儓僂慺偺拁愊傪慾奞偡傞儓僂壔僇儕僂儉傗丄敀寣媴悢偺掅壓傪杊巭偟崌暪徢傪杊偖栚揑偺G-CSF側偳埲奜偼抦傜傟偰偄側偐偭偨傛偆偱偡丅 偦偺偨傔尋媶僠亅儉偼丄嘆嵶朎憹怋場巕FGFC傪憂惢偡傞偙偲丅嘇條乆側昗揑嵶朎偵嶌梡偟曻幩慄忈奞偺惗懱塭嬁傪娚榓偝偣傞偙偲丅嘊儅僂僗偼崅慄検曻幩慄旐偽偔偺慜丒屻偳偪傜偺搳梌偱傕惗懚擔悢偑憹壛偡傞偙偲摍傪奐敪偺億僀儞僩偲偟偰丄偝傜偵丄FGFC偺曻幩慄忈奞偺杊岇嵻偲偟偰偺桳岠惈傪専徹偡傞堦娐傪娷傔丄崅慄検偺曻幩慄旐偽偔偵傛傞儅僂僗屄懱偺惗懚棪偵懳偡傞岠壥傪専摙偟偨偺偱偡丅 幚尡曽朄傪梫栺偟傑偡偲丄傑偢丄BALB/c 儅僂僗乮栺8廡楊丄僆僗丄堦孮8旵乯偺暊峯撪偵FGFC傪搳梌偟丄偦偺24帪娫屻偵X慄傪慡恎徠幩偟偨丅偦偟偰丄屄懱偺惗懚棪偺帪娫曄壔傪應掕偟偨丅乮恾2乯丅拹丗婰嵹僗儁亅僗偺娭學忋丄懠偺恾丒昞丄愱栧梡岅偺夝愢偼徣棯偟傑偟偨丅  恾2 幚尡曽朄偺柾幃恾 X慄偺徠幩慄検偲FGFC偺搳梌検偺丄惗懚棪傊偺塭嬁傪挷傋偨寢壥偼丄X慄徠幩偺24帪娫慜偵FGFC傪搳梌偡傞偲丄8 Gy偺X慄徠幩偺応崌丄3 兪g乣30 兪g偺斖埻偱丄搳梌偟偨FGFC偺検偑懡偄傎偳X慄徠幩屻偺惗懚擔悢偑墑傃偨丅 傑偨丄6 Gy偺X慄徠幩偺応崌偵偼丄惗棟怘墫悈偩偗傪搳梌偟偨儅僂僗孮偼徠幩屻30擔傑偱偵38% 偑巰朣偡傞偺偵懳偟丄30 兪g偺FGFC傪搳梌偟偨儅僂僗孮偱偼慡偰偺屄懱偑惗懚偟偨丅堦曽丄10 Gy偺徠幩偱偼丄桳堄側岠壥偼擣傔傜傟側偐偭偨丅 丂 師偵丄曻幩慄旐偽偔屻偺搳梌丄偡側傢偪丄旐偽偔屻偺帯椕栻偲偟偰偺岠壥傪専摙偡傞偨傔偵丄X慄徠幩偺2帪娫屻丄24帪娫屻偵FGFC傪搳梌偟丄惗懚棪傊偺塭嬁傪挷傋偨丅 6 Gy徠幩偟偨儅僂僗孮偱偼丄徠幩2帪娫屻丄24帪娫屻偺偄偢傟偺搳梌偵傛偭偰傕丄惗懚棪偺岦忋偑擣傔傜傟偨丅偟偐偟丄8 Gy丄10 Gy徠幩孮偱偼丄桳堄側岠壥偼擣傔傜傟側偐偭偨丅 埲忋偺傛偆偵丄曻幩慄旐偽偔偺慄検丄FGFC偺搳梌検偍傛傃搳梌帪婜偑偁傞斖埻撪偵偁傟偽丄FGFC偺搳梌偵傛傞梊杊丒帯椕偑桳岠偱偁傞壜擻惈偑帵偝傟偨丅 偙傟傜偺寢壥偐傜丄尋媶僠亅儉偼丄FGFC偼丄嵶朎巰傪梷偊偨傝丄惗偒巆偭偨嵶朎傪憹傗偟偨傝偲寢榑偯偗偨丅崱屻丄恖偺帯椕栻奐敪傪栚巜偟丄儊僇僯僘儉夝柧偵椡傪擖傟傞偲偄偆丅偦偺寢壥丄FGFC傪搳梌偟偨儅僂僗偼丄帠慜搳梌偩偗偱側偔帠屻搳梌偱傕丄惗懚擔悢偑墑挿偟丄FGFC偑抳柦揑側曻幩慄忈奞偵懳偡傞梊杊丒帯椕偵桳岠偱偁傞壜擻惈偑帵偝傟偨丅崱屻偼埨慡惈側偳徻嵶側昡壙傪峴偄偨偄偲峫偊偰偄傞偦偆偱偡丅 埲忋偼丄崅慄検椞堟旐偽偔偮偄偰偺栤戣偱偟偨偑丄曻幩慄帯椕偵傕娭學偑偁傞偺偱嶲峫傑偱偵廍偄撉傒傪偟傑偟偨丅(TN) 弌揟榑暥丗崅慄検曻幩慄旐偽偔偵傛傞忈奞偺梊杊丒帯椕偵岦偗偨怴婯嵶朎憹怋場巕 撈棫峴惌朄恖嶻嬈媄弍憤崌尋媶強峀曬晹曬摴幒 |

|

|

|

|

| 僶僢僋僫儞僶乕 | |